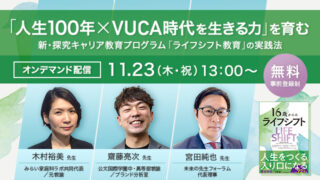

【イベント】「人生100年×VUCA時代を生きる力」を育む -新・探究キャリア教育プログラム「ライフシフト教育」の実践法

未来の先生フォーラム共催「『人生100年×VUCA時代を生きる力』を育む -新・探究キャリア教育プログラム『ライフシフト教育』の実践法」少子高齢化、産業・経済の構造的変化、雇用の多様化など、急激な社会変化を踏まえ、学校教育においても「キャリア教育」の必要性はますます高まっています。 「唯一の正しい答え」がないなかで、自分なりの人生を模索し、楽しむ力をどう育めばいいのか。これは日本人全体の課題と言えるのではないでしょうか。これからの学びのあり方が、根本的に問われています。 本セミナーでは、「ライフシフト教育」という新たなキャリア教育を提示します。「ライフ・シフト」は「人生100年時代」という言葉を生み出し、日本人の新しい生き方の羅針盤として話題となったシリーズ累計72万部のベストセラー書籍です。長寿化と技術革新に伴い、「学ぶ→働く→引退」という3ステージ型人生から、各人各様のオリジナルな人生設計(マルチステージ型人生)への変化を説いています。外部環境の変化を見極め、主体的に学び、柔軟に「人生をシフト」していくためにはどのようなスキルやマインドセットが必要か、その具体的な方法を提示しています。 「ライフシフト教育」を学校教育の現場に取り入れる新たな試みを行なっている木村裕美先生、齋藤亮次先生をお招きし、実例を中心にお話いただきます。皆様の課題解決の糸口になれば幸いです。

開催報告

開催報告