開催報告

開催報告 開催報告

開催報告

開催報告  開催報告

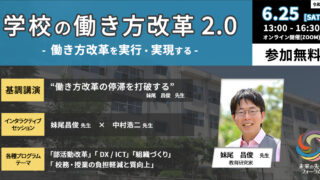

開催報告 【イベント】学校の働き方改革2.0~働き方改革を実行・実現する~

開催報告

開催報告 【イベント】「すごい大学展」未来の大学進学・高大の学びを考える

テーマ:すごい大学展-未来の大学進学を考える-

社会の構造変容が進んでいる今、学びの在り方も変わっています。その潮流の中で大学と高校の接続に焦点を当てると、大学入試や大学・高校での学びや学び方が変わっています。そこで、主として高校の先生へ向けて、・大学入試の現状と未来を描き、高校における進路指導や学びの未来を描く場・これからの社会を捉え、創意工夫した学びを実践する“すごい大学”の紹介をおこないます。今まで主流であったアカデミックな人材を育てる大学に加えて、近年は「生徒の自己実現」を目指し「偏差値偏向の教育を脱却しようとしている大学」が増えています。そういった新しい大学のショーケースとするイベントです。新しい教育を実践する大学は、近年増加している探究ベース等の非認知スキルを伸ばす教育を実践する中高の先生と相性が良いと考えます。未来の先生フォーラムが主催する「すごい大学展」は、「新しい軸を持つ大学」と「新しい教育を実践する中高教師」が出会う場になり、これからの学びや進路指導を考える場です。その結果、特色ある教育を受けた中高生が、より良い自己実現ができるイベントを目指します。

開催報告

開催報告 【イベント】ICT×協働学習―協働的な学びを実現するための効果的なICTの活用方法とは?

テーマ:ICT×協働学習―協働的な学びを実現するための効果的なICTの活用方法とは?

文部科学省「教育の情報化に関する手引」には学校におけるICTを活用した学習場面について「一斉学習」「個別学習」「協働学習」について記載されています。思考力・判断力・表現力を育成するための協働的な学びにおいて、効果的なICTの活用方法にはどのような方法があるのでしょうか? この問いに対して、情報教育に関する学習環境やICT活用指導力育成など長年研究されている放送大学教授中川一史先生、実際に現場の教員としてICT活用を活用した授業実践と研究をされている方々とともに考えていきます。

開催報告

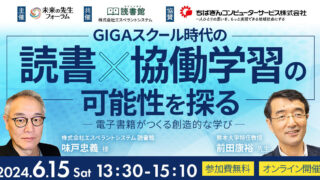

開催報告 【イベント】GIGAスクール時代の読書×協働学習の可能性を探るー電子書籍がつくる創造的な学びー

開催報告

開催報告 【イベント】いまさら聞けない『令和の日本型学校教育』解説

テーマ:小中高における学校教育の未来を描く

中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現〜」は、2019年4月より議論を重ね、2021年1月にとりまとめられました。議論から取りまとめに至るまでの間、新型コロナウイルスによる社会変化もあり、ますます先行き不透明な時代において学校教育はどうあるべきかということが述べられています。 答申では、「個別最適な学び」・「協働的な学び」など学校教育の未来を考える上で重要となる様々な概念が出てきています。この「令和の日本型学校教育」とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?明治図書『最新教育動向』とタイアップし、いまさら聞けない小中高校に関連する「令和の日本型学校教育」について、総解説します。

開催報告

開催報告 【報告】学習する学校を描く

テーマ:多様な目標や価値観が創り出される「発散型」の学校教育を創る

「ベルトコンベア型の教育」という言葉があります。工場のベルトコンベアのような同じ規格のものを創り出す教育を示唆しています。このような一元的な目標や価値観に向かう「収束型教育」から脱し、目標や価値観を多元的に生成する「発散型教育」への移行が求められています。そのような教育ができる学校とはどのような学校・学校組織でしょうか? この問いに対して、ピーター・センゲ氏の提唱する「学習する組織」という観点で「学習する学校―先生も生徒も進化し続ける学校をどのようにつくるのか―」について、ピーター・センゲ氏と共に活動していた唯一の日本人である福谷彰鴻さん、学校において実践をしている田中理紗先生、そして人生(経験)から学び、人間として成長する「学習学」を提唱する本間正人先生と描きます。

開催報告

開催報告 【報告】持続可能な社会を創る教育

テーマ:気候変動とSDGsを踏まえた現場の教育実践

SDGs(持続可能な開発目標)が私たちの生活に浸透してきていますが、気候変動は日々深刻化しています。私たちの生きる世界や地球が持続可能となるために、私たちができることはどのようなことでしょうか?未来を生きる私たち、そして未来を創っていく子供たちに必要な学びとは何でしょうか?

気候変動の最前線を知り、学校現場でできる取り組みについて考えます。

開催報告

開催報告